“通过科技与创新,让声音控制技术造福人类社会” | 广州丹品人工环境技术有限公司

在喧闹的现代世界里,“寂静” 反而成为一种稀缺资源。而全无响室,正是人类为捕捉极致寂静、掌控声音传播所创造的声学 “实验室”。它不仅是声学研究的核心设施,更在消费电子、航空航天、汽车工程等领域扮演着不可或缺的角色。今天,我们就一同揭开全无响室的神秘面纱,探索这个能让声音 “消失” 的特殊空间。

极低的背景噪声级:优秀的全无响室背景噪声可低至 5-10 分贝(dB),甚至低于人耳能感知的 “绝对安静”(10 分贝以下接近树叶摩擦声的 1/10),部分实验室甚至能达到 - 9.4 分贝,打破吉尼斯世界纪录。

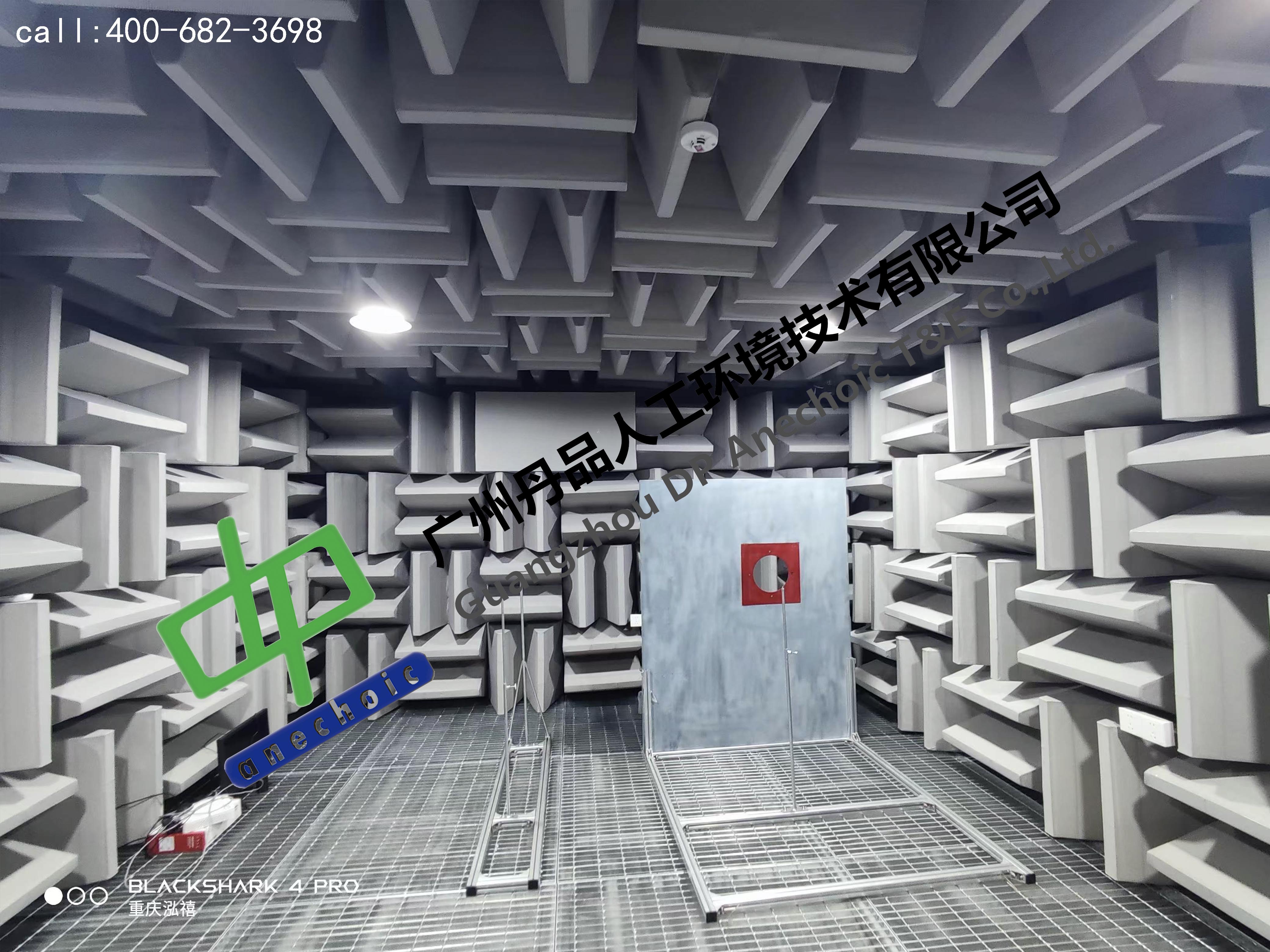

全频段声波吸收:通过墙面、地面、天花板的特殊吸声结构,对从低频(几十赫兹)到高频(几万赫兹)的声波实现高效吸收,反射系数通常低于 0.01,意味着 99.9% 以上的声波会被吸收而非反射。

严格的空间密封性:为隔绝外部振动与噪声,房间通常采用 “浮筑结构”(如弹簧、橡胶减震层)与外界物理隔离,门体采用多层密封设计,甚至连通风管道都需配备消声装置。

外层墙体采用厚重的混凝土或钢板,利用质量惯性阻挡空气声传播;

内外层之间预留 “空气夹层”,部分夹层内填充吸音棉,进一步削弱声波能量;

地面与建筑主体之间加装弹簧或橡胶减震器,切断振动通过固体结构的传播路径(如电梯运行、车辆驶过产生的地面振动)。

吸声体通常由多孔材料(如玻璃棉、泡沫塑料)制成,尖端朝向室内,底部固定在墙体上;

当声波照射到尖劈时,会逐渐进入多孔材料内部,能量被材料中的孔隙摩擦、转化为热能消耗掉,而非反射回空间;

尖劈的长度与密度会根据目标吸收的声波频率调整:低频声波波长更长,需要更长的尖劈(部分低频吸声体长度可达 1.5-2 米),高频声波则可通过较短的尖劈高效吸收。

通风系统采用低噪声风机,管道内壁贴敷吸音材料,出风口加装 “消声静压箱”,确保空气缓慢、无声地进入室内;

照明灯具选择无电磁噪声的 LED 光源,灯具与墙体的连接部位加装减震垫,避免电流噪声或振动影响测试。

手机通话降噪测试:在全无响室中,模拟不同环境噪声(如地铁、商场),测试手机的 “主动降噪” 功能是否能清晰分离人声与背景音;

耳机声学性能校准:测量耳机的频响曲线、灵敏度、降噪深度,确保每一副耳机的音质与降噪效果符合设计标准;

家电静音设计:测试冰箱压缩机、空调外机、洗衣机电机运行时的噪声分贝,帮助工程师优化结构,降低产品工作时的噪音(如 “静音洗衣机” 的研发)。

发动机噪声测试:将发动机拆解后放入全无响室,测量其在不同转速下的噪声频率与强度,为发动机的减振、隔声设计提供数据;

车内声学优化:将整车放入 “整车全无响室”(体积更大,可容纳完整汽车),测试关门声、车窗升降声、空调吹风声等,优化密封结构或部件设计,减少车内异响;

自动驾驶传感器校准:激光雷达、超声波雷达在工作时会产生微弱的信号噪声,全无响室可排除环境干扰,精准校准传感器的信号灵敏度。

航天器部件测试:卫星的姿态控制系统、火箭的发动机阀门等部件,在太空中需在 “绝对静音” 环境下工作,全无响室可模拟太空的声学条件,测试部件运行时的噪声是否会干扰精密仪器;

雷达与通信设备校准:雷达天线、无线通信设备的信号发射与接收性能,会受环境噪声影响,全无响室可提供 “无电磁干扰 + 无声学干扰” 的双重环境,确保校准数据的准确性。

人耳听觉特性研究:在安静环境中,测试人耳对不同频率、强度声音的感知阈值,为听力保护、音频设备设计提供理论依据;

新型吸声材料研发:在标准静音环境中,测量新材料的吸声系数,对比传统材料的性能,推动声学材料技术进步。

“全频段 + 高精度”:随着 5G、物联网设备的普及,对高频声波(如 20kHz 以上的超声波)的测试需求增加,未来全无响室将进一步优化高频吸声性能,同时提升背景噪声的控制精度(如向 - 10 分贝以下的超静音方向发展);

“模块化 + 可移动”:传统全无响室多为固定建筑,建设周期长、成本高。近年来,“模块化全无响室” 逐渐兴起 —— 通过预制的隔声板、吸声体与减震结构,可在现场快速组装,满足企业临时测试或多场地使用的需求;

“绿色节能”:由于体积大、通风照明系统复杂,全无响室的能耗较高。未来设计中,将更多采用环保吸声材料(如可回收玻璃棉)、节能型低噪声设备,同时优化空调与照明的智能控制,降低运行能耗。